Transmission Control Protocol

TCP Overview

TCP (Transmission Control Protocol) 是一個運作在傳輸層的協議。

由於很多應用程式需要仰賴可靠的網路傳輸服務,但是網路層提供的服務是 best-effort 的,無法保證資料的可靠傳輸,因此我們需要一個能夠提供可靠傳輸的協議,這就是 TCP 的主要目標。

TCP 主要提供以下功能 :

- Reliability: 確保資料完整且有序地傳送

- Flow Control: 接收端會告訴發送端其緩衝區大小

- Congestion Control: 根據網路擁塞狀況調整發送速率

- Full-duplex Communication: 接收方和發送方可以同時互相傳輸資料

TCP header structure

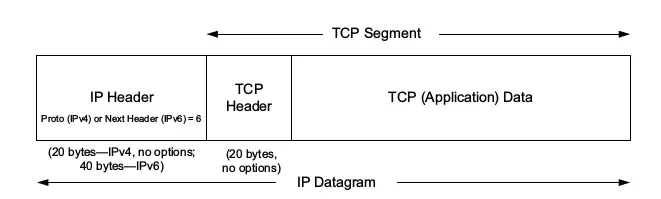

MTU 裡面包含了 IP header、 TCP header 跟資料,而 MSS 則是只包含資料的大小。

- MTU (Maximum Transmission Unit): 資料連結層可以傳送的大小 (整個第三層的 IP 封包),以 Ethernet 為例,MTU 通常是 1500 bytes

- MSS (Maximum Segment Size): 在 TCP 層可以傳送的最大資料大小,也就是 MTU - IP header - TCP header

對於 IP header 來說,IPv4 的標頭大小最小為 20 bytes,可以依據 IHL 欄位增加選項欄位,最大可達 60 bytes,IPv6 的標頭大小則為固定 40 bytes。 而 TCP header 同樣最小為 20 bytes,可以依據 Data Offset 增加欄位,最大可達 60 bytes。

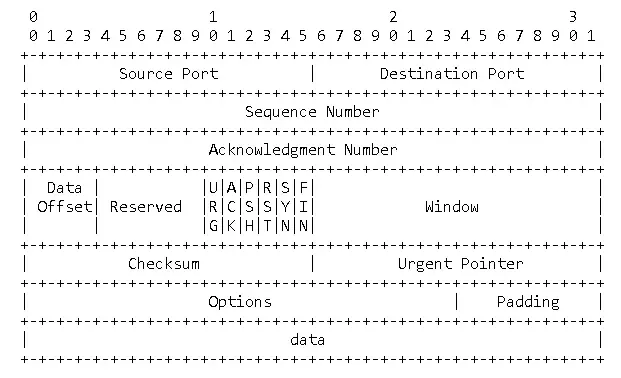

接著來看看 TCP header 的結構。

- Source Port (16 bits): 發送方的 port

- Destination Port (16 bits): 接收方的 port

- Sequence Number (32 bits): 用於排序跟去重,表示這個封包中第一個位元組的序號

- Acknowledgment Number (32 bits): 確認號,表示期望接收到的下一個位元組序號,只有在 ACK 設置時才有效

- Data Offset (4 bits): 表示 TCP 標頭的長度 (以 32-bit 為單位),最小值為 5 (20 bytes),最大值為 15 (60 bytes)

- Reserved (4 bits): 保留欄位,目前不需要

- Control Flags (8 bits): 用來控制連接的狀態,常見的有 ACK、SYN、FIN、RST 等

- Window Size (16 bits): 表示接收端還有多少緩衝區可以接收資料,用於 flow control

- Checksum (16 bits): 用於錯誤偵測,確保資料在傳輸過程中沒有被破壞

- Urgent Pointer (16 bits): 幾乎不會使用,用在 URG 被設置時資料的結束位置

- Options: 用於擴展 TCP 功能,常見選項有 MSS, Window Scale (擴大 window size), SACK (告知傳送方收到甚麼不連續的資料), Timestamps 等

TCP connection

Three-way Handshake

TCP 使用三向交握來建立連接,確保雙方都準備好進行資料傳輸。

這裡所說的 seq 指的是 ISN,是一個隨機生成的初始序號,用來告訴對方資料的起始位置,並防止舊連接的封包干擾新連接。

- 客戶端發送 SYN 跟 seq

x給伺服器 - 伺服器回應 SYN-ACK,seq

y,ackx+1 - 客戶端發送 ACK,seq

x+1,acky+1

為什麼需要三次而不是兩次? 解釋

簡單來說,有以下兩個原因 :

- 為了防止舊連接重複初始化

- 確保雙方都能接收到對方的初始序號

Four-way Handshake

因為 TCP 有特殊的半關閉 (half-close) 狀態,允許一方先通知另一方它已經完成資料傳送,但仍然可以接收資料,所以 TCP 使用四次揮手來終止連接。

- 發送端發送 FIN,告訴接收端資料已經不會再發送了

- 接收端回應 ACK,告訴發送端已經收到 FIN

- 接收端發送 FIN,告訴發送端資料已經不會再發送了

- 發送端回應 ACK,告訴接收端已經收到 FIN

在最後一個 ACK 發送後,發送端會進入 TIME_WAIT 狀態,持續一段時間 (通常是 2 倍的 MSL, 一個 MSL 指的是封包在網路上最大的存活時間),以確保最後的 ACK 能夠被接收端收到,防止舊連接的封包干擾新連接。

Window Size

為了最大效率的利用網路頻寬,TCP 不可能每傳送一個封包就等待確認,而是允許在等待 ACK 的同時繼續傳送更多的封包,這就是所謂的滑動視窗機制。

而要怎麼決定一次最多可以傳送幾個封包呢? 這就要看視窗大小而定,TCP 會透過兩個機制來控制視窗大小,分別是流量控制 (flow control) 跟擁塞控制 (congestion control),並取最小值作為實際的發送視窗大小。

Flow Control

對於接收端來說,為了保持資料的順序性,它需要一個緩衝區來暫存接收到的資料,並按照序號順序交給應用程式。 然而,接收端的緩衝區大小是有限的,如果發送端一次傳送過多的資料,可能會導致接收端的緩衝區溢位,進而丟棄封包,造成資料遺失。

接收端會在 TCP 的 Window Size 欄位告訴發送端它目前還有多少緩衝區可以接收資料,這個值稱為接收視窗 (rwnd)。

Congestion Control

Congestion control 的目標是防止網路因為過多的資料而擁塞,進而導致封包遺失跟延遲增加。

一個好的 congestion control 機制有三個主要目標 :

- 防止網路因為過多的資料而擁塞

- 在網路不崩潰的情況下,最大化頻寬利用率跟吞吐量

- 公平地分配頻寬給不同的 TCP 連接

在設計上,congestion control 有很多種可行的設計方式,但主流的做法都是由發送方來監控發送的效率 (丟包),無須接收方或是路由器的幫助。

大多數的演算法都可以分成三個部分 :

- 如何偵測擁塞

- 初始的速率應該怎麼決定

- 面對擁塞時應該如何調整發送速率

Detecting Congestion

偵測擁塞的方式主要有三種 :

- 丟包偵測: 發送方發現封包遺失時認定網路出現擁塞,這是主流的做法

- 延遲增加偵測: 發送方發現封包的 RTT 增加時認定網路出現擁塞,這是新興的做法,如 Google 的 BBR

- Explicit Congestion Notification (ECN): 路由器主動標記封包,告訴發送方網路出現擁塞,較難實現,因為需要路由器的支援

Discovering Initial Rate

對於剛建立的連接,TCP 並不知道網路的狀況,因此 TCP 採取的是慢啟動的機制,從一個較低的速率開始,然後逐漸增加發送速率,直到發現網路開始出現擁塞的跡象。

一開始的擁塞視窗大小通常設為 1 個 MSS,然後每收到一個 ACK 就增加一個 MSS,這樣每經過一個 RTT,cwnd 就會翻倍增加,方便快速找到網路的可用頻寬。 而當 cwnd 增加到一個閾值 (ssthresh) 時,TCP 會進入擁塞避免階段,改為每經過一個 RTT 才增加 1 個 MSS,這樣可以避免過快地增加發送速率而導致擁塞。

Adjusting Sending Rate

在遇到擁塞時,TCP 會採取不同的策略來調整發送速率 :

- Fast Retransmit and Fast Recovery: 當發送方收到三個重複的 ACK 時,將 ssthresh 設定為 cwnd 的一半,並立即重傳遺失的封包,再將 cwnd 減半,然後進入快速恢復階段,每個 RTT 增加 1 個 MSS

- Timeout Retransmission: 當發送方在一定時間內沒有收到 ACK 時,認定封包遺失,重傳遺失的封包,並將 cwnd 重設為 1 個 MSS,然後重新進入慢啟動階段

這種慢速增加快速減少的做法被稱作 AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)。 使用這種做法的原因在於這種模式才能使得多個 TCP 連接能夠公平地分享頻寬,可以參考這裡。

Other Algorithms

上述我們提到的機制主要是基於 TCP Reno 的設計,然而隨著網路技術的進步,Reno 過於保守的增長策略已經無法滿足現代網路的需求,因此後續出現了許多改進的擁塞控制演算法。

- Cubic: 現今 Linux 系統的預設擁塞控制演算法,使用三次方函數來調整 cwnd,避免 Reno 過於保守的增長方式

- Google BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time): 基於頻寬估計的擁塞控制演算法,透過測量頻寬跟 RTT 來調整發送速率