P4 - Concurrency Control

在這個 project 中,我們需要實現 transaction 跟 MVCC,總共有 4 個 task 跟 2 個 bonus :

- Timestamps

- Storage Format and Sequential Scan

- MVCC Executors

- Primary Key Index

- Abort

- Serializable Verification

Background

在開始實作之前,我們需要先了解一些跟這個 project 有關的 class,主要是關於 transaction 跟 MVCC 的部分。

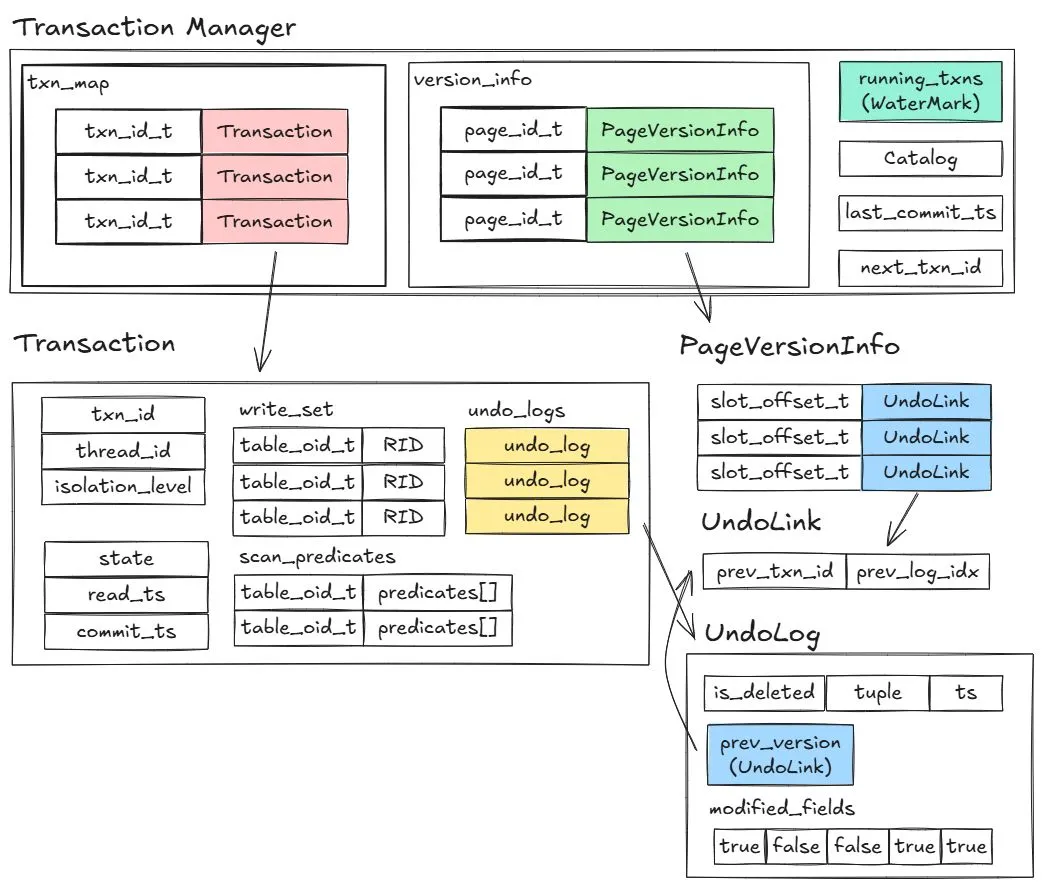

TransactionManager 是全局的交易管理器,負責如開始交易、提交交易、回滾交易等功能,也負責管理 id 的分配跟回收。

裡面主要會用到的成員包含了 txn_map_、version_info_、watermark_ 等等。

txn_map_ 用於記錄所有的交易,version_info_ 用於記錄每個 tuple 的版本資訊,watermark_ 用於記錄目前所有活躍交易中最小的 read_ts。

Transaction 類別代表一個交易,包含交易的狀態 (RUNNING、TAINTED、COMMITTED、ABORTED)、隔離級別 (SI & Serializable)、開始時間戳 (read_ts)、結束時間戳 (commit_ts) 等資訊。

每個交易在開始時會被分配一個唯一的 txn_id,並且會有 write_set_ 跟 scan_predicates_ 成員,分別用於記錄該交易所做的寫入操作以及掃描操作。

除此之外,Transaction 還會紀錄它的每一條 UndoLog,這個 log 用於查看舊版本的 tuple。

UndoLog 包含了以下的資訊 (非常重要) :

is_deleted_:bool,用於標記前一個版本的 tuple 是否被刪除。如果操作是 INSERT,is_deleted_就會是 true,表示上一個版本不存在modified_fields_:vector<bool>,用於標記哪些欄位被修改過。假如有 3 個欄位,modified_fields_可能會是[true, false, true],表示第 0 跟第 2 個欄位被修改過tuple_:Tuple,紀錄上一個版本的 tuple,內容會依據modified_fields_來決定有哪些欄位。假如modified_fields_是[true, false, true],那tuple_只會包含第 0 跟第 2 個欄位的值ts_:timestamp_t,創建這個 log 的 transaction 的 commit timestampprev_version_:UndoLink,指向前一個版本的UndoLog。UndoLink包含了prev_txn_(txn_id) 跟prev_log_idx_,表示這個 log 的上一版是由那個 transaction 的第幾條UndoLog所創建的

Task 1 - Timestamps

Task 1.1 Timestamp Allocation

這個 task 主要是要理解 timestamp 的分配方式。

每一個交易都有兩個 timestamp,read_ts 跟 commit_ts。

在交易開始時,會分配一個 read_ts,這個 timestamp 是目前已提交的最大 timestamp。

在交易提交時,會分配一個 commit_ts,這個 timestamp 是目前已提交的最大 timestamp 加一。

也就是說,如果一個交易的 read_ts 是 5,那麼它只能看到 commit_ts 小於等於 5 的版本。

我們要做的事情就是把這些邏輯加到 TransactionManager::Begin 跟 TransactionManager::Commit 裡面。

Task 1.2 Watermark

Watermark 主要是用來追蹤所有還沒 Abort 或 Commit 的交易中,最小的 read_ts,如果沒有任何交易在執行,watermark 就會是 commit_ts。

這個 class 主要是設計用來幫助 task 3.5 的 garbage collection,當我們要回收舊版本時,watermark 可以告訴我們那些版本已經不會再被任何交易使用了。

這裡我使用了最簡單的 的方法來實作,就是把儲存的方式改成 std::map。

Task 2 - Storage Format and Sequential Scan

Task 2.1 - Tuple Reconstruction

這個 task 的目標是實作 ReconstructTuple。

這個函數是根據 tuple 現在的情況跟 UndoLog 來還原出交易開始時的 tuple。

我認為需要注意的是 UndoLog 的順序是從新到舊,以及 is_deleted_ 代表的是上一個版本的 tuple 是否被刪除。

這裡我的實作順序如下 :

- 檢查

undo_logs是否為空,如果是空的且沒有被刪除,直接回傳當前的 tuple - 找到最後一個

is_deleted_為 true 的 log,這代表從 index 0 到這個 log 的 tuple 都沒有用,如果這是最後一個 log,代表這個 tuple 是被刪除的,直接回傳std::nullopt - 從下一個 log 開始,依序把

modified_fields_為 true 的欄位從undo_logs複製到tuple上 - 如果還是這個欄位復原到最後都沒有值,直接填

base_tuple上的值 (這代表中間都沒有is_deleted_為 true 也沒有被修改過)

Task 2.2 - Sequential Scan (Tuple Retrieval)

這個 task 是要搭配 ReconstructTuple 來實作 CollectUndoLogs 並且把 project 3 裡面的 SeqScanExecutor 改成支援 MVCC。

這邊需要先理解一下 bustub 的 timestamp 分配方式。

timestamp 分為兩種,一種是 commit 過後的 timestamp (ts < TXN_START_ID),另一種是還沒 commit 的 timestamp (ts >= TXN_START_ID),還沒 commit 的可以用 GetTransactionTempTs() 來取得。

CollectUndoLogs 的實作邏輯很簡單,就是從最新的 UndoLog 開始往前找,直到蒐集好所有要回滾的 log 即可。

可見性判斷邏輯除了要 GetReadTs() >= ts 之外,還要考慮到是不是自己修改過的 GetTransactionTempTs() == ts。

接著回到 SeqScanExecutor,這邊的實作邏輯也比較簡單,就是把 CollectUndoLogs 跟 ReconstructTuple 串起來即可,拿 metadata 的方法可以使用 GetTupleAndUndoLink()。

Task 3 - MVCC Executors

Task 3.1 - Insert Executor

一樣是修改 project 3 裡面的 InsertExecutor,主要修改的地方就是 timestamp 跟使用 AppendWriteSet() 來把有修改的 RID 加入到 write_set_ 裡面。

由於 insert 是插入到新的 RID,所以不需要生成 UndoLog。

Task 3.2 - Commit

跟著作業說明做就好,主要就是在 Commit 裡面遍歷 write_set_,然後更新 timestamp。

除此之外說明裡面還有說可以自己實現一個 TxnMgrDbg,我個人覺得這個東西還蠻有用的,但寫起來也是很麻煩,所以我直接丟給 AI 了...

Task 3.3 - Generate Undo Log

實作 GenerateNewUndoLog 跟 GenerateUpdatedUndoLog,這兩個函數內容不複雜,可以分成 insert、 delete、 update 三種情況來處理。

- Insert : 傳入的

base_tuple是空的,回傳一個is_deleted_=true的UndoLog - Delete : 傳入的

target_tuple是空的,回傳is_deleted_=false並且需要修改modified_fields_跟tuple_ - Update : 回傳

is_deleted_=false,並跟據target_tuple跟base_tuple來決定modified_fields_跟tuple_

其他的部分就照著作業說明做就好,主要就是要把 tuple 拼起來有點麻煩。

Task 3.4 - Update & Delete Executor

這裡一樣是修改 project 3 裡面的 UpdateExecutor 跟 DeleteExecutor,主要就是使用 task 3.3 裡面的 GenerateUpdatedUndoLog 跟 GenerateNewUndoLog 來生成跟修改 UndoLog,並且把有修改的 RID 加入到 write_set_ 裡面。

這部分都還先不用理有關 index 的部分,但需要檢查 WW 衝突。

有兩種情況,第一種是 meta.ts_ > TXN_START_ID && meta.ts_ != txn->GetTransactionTempTs(),這代表這個 tuple 已經被其他未提交的交易修改過了。

第二種是 meta.ts_ < TXN_START_ID && meta.ts_ > txn->GetReadTs(),這代表這個 tuple 已經被其他已提交且更晚的交易修改過了。

Task 3.5 - Stop-the-world Garbage Collection

為了降低併發的複雜度,bustub 採用的是 stop-the-world 的垃圾回收機制,只會在所有交易都結束後才會進行垃圾回收。

這個 task 會結合我們在 task 1.2 實作的 watermark,這裡我自己分成三個步驟 :

- 遍歷

txn_map_跟write_set_,把已經 commit 或 abort 的交易中有修改過的 RID 全部蒐集起來,建立一個unordered_map<txn_id_t, unordered_map<table_oid_t, unordered_set<RID>>>的映射 - 紀錄不能被刪除的 txn (

unordered_set),檢查watermark <= meta.ts_,如果是的話就把這個 txn 加入到不可刪除的集合裡面,接著再遍歷這個 RID 的UndoLog找出watermark <= undo_log->ts_的也加入不可刪除的集合 - 最後遍歷

txn_map_,如果是 COMMITTED 或 ABORTED 然後又不在不可刪除的 txn 裡面,就可以把這個 txn 刪掉

Task 4 - Primary Key Index

Task 4.1 - Index Insert

這個 task 主要目標是讓 Insert 操作可以在併發環境下正確的處理主鍵的衝突。

可以先透過 index_info->index_->GetMetadata()->IsPrimaryKey() 拿到 primary key index 的資訊,接著在讀資料的時候先檢查這個 key 是不是已經存在了,如果存在就把狀態改成 TAINTED 並拋錯即可,如果不存在,那就帶著臨時的 timestamp 直接插入,並且呼叫 InsertEntry() 來插入 index。

也要注意處理 InsertEntry() 回傳 false 的情況,這代表有其他交易已經插入了相同的 key,處理方式跟前面一樣。

Task 4.2 - Index Scan, Delete, & Update

這個 task 主要是讓所有的操作都能支持 MVCC (包括 Index Scan、Delete、Update、Insert)。

為了讓索引可以支援過去的資料,bustub 規定索引一旦被創建就永遠不會被物理刪除,所以這個 task 需要修改所有的 executors。

首先,在 project 3 中的 DeleteExecutor 需要把 TupleMeta 的 is_deleted_ 改成 true,並且要把索引也刪掉。

而現在需要把刪除索引的那部分完全移除,只需要把 TupleMeta 的 is_deleted_ 改成 true 即可。

接著是 INSERT 的部分,在 task 4.1 中我們有提到要先檢查主鍵是否存在,如果存在就要把狀態改成 TAINTED 並拋錯。

而現在需要改成如果這個鍵存在且沒有被刪除 (meta.is_deleted_ == false),才把狀態改成 TAINTED 並拋錯,如果這個鍵存在但被刪除 (meta.is_deleted_ == true),就可以直接 reuse 這個 RID。

Index scan 的部分可以參考 task 2.2 的 SeqScanExecutor 來實作,差別在於要先從 index 裡面取得 RID,也是一樣使用 CollectUndoLogs 跟 ReconstructTuple 來還原 tuple。

除了上面這幾個 executors 之外,我們還需要實作 UpdateTupleAndUndoLink() 裡面的 check 函數來避免 race condition 的情況。

由於在執行 UpdateTupleAndUndoLink() 之前,我們應該已經檢查過 WW 衝突了 (by task 3.4),所以這裡只要檢查 meta.ts_ == ts 即可。

Task 4.3 - Primary Key Updates

這個 task 主要是要處理 UPDATE 操作,針對 primary key 被修改的情況。

這裡的邏輯其實蠻多的,但是總體來說可以拆成一次刪除跟一次插入來處理,具體實作跟 task 4.2 的 INSERT 跟 DELETE 差不多。

Bonus 1 - Abort

由於如果交易失敗的話,就沒有其他交易可以繼續修改這個 tuple 了,所以我們只需要關心被修改過後的 tuple 最後一次的狀態即可。

這裡我選擇的是 Implementation #2 的做法,有三種情況 :

- 如果沒有

UndoLink,代表這個 tuple 是被 insert 的,直接插入TupleMeta{0, true}即可 - 如果有

UndoLink,代表這個 tuple 是被 update 或 delete 的- 如果

ReconstructTuple回傳空的 optional,代表這個 tuple 是被 delete 的,更新為TupleMeta{undo_log.ts_, true}即可 - 如果

ReconstructTuple回傳有值,代表這個 tuple 是被 update 的,更新為TupleMeta{undo_log.ts_, false}即可

- 如果

Bonus 2 - Serializable Verification

為了實現可序列化,我們需要在 index scan 跟 seq scan 的時候把 predicate 加入到 scan_predicates_ 裡面。

實現的邏輯如下 :

- 跳過只讀交易

- 收集衝突交易 (commit_ts > 本 txn 的 read_ts)

- 對每個衝突交易的每個 table 的寫集合做檢查,並看看它是否有跟當前交易掃描過的 predicate 有交集 (同一個

table_oid_t) - 對衝突交易修改的每個 RID,取得到 read_ts 時的所有

UndoLog - 接著就可以嘗試對這個 RID 不斷用

ReconstructTuple來還原 tuple 並測試是否在 predicate 的範圍內

Submit

make txn_timestamp_test -j$(nproc) && ./test/txn_timestamp_test

make txn_scan_test -j$(nproc) && ./test/txn_scan_test

make txn_executor_test -j$(nproc) && ./test/txn_executor_test

make txn_index_test -j$(nproc) && ./test/txn_index_test

make txn_index_concurrent_test -j$(nproc) && ./test/txn_index_concurrent_test

make txn_abort_serializable_test -j$(nproc) && ./test/txn_abort_serializable_test

make format && make check-format && make check-lint && make check-clang-tidy-p4

make submit-p4

Takeaways

終於寫完全部的筆記啦~ 灑花 🎉

這個 project 是我花最久時間的一個,我覺得主要原因是很難找到 bug 在哪,即使現在交到 gradescope 可以全過我依然覺得我的很多實現理論上應該要有問題才對,但反正測資看不到我也當看不到好了 🫣

總體來說這次的 project 就是一個不斷重構的過程,除了要回憶 project #3 的內容之外,甚至在同一個 task 裡面也會不斷的重構,像是 task 4 就是不斷的重改又重改,真的是有一點煩。 不過這次的實作依然讓我對 MVCC 的整體概念有比較好的理解,收穫還算是滿大的。